Fabio Alexis de Ganges López*

¿Qué le permite al hombre levantar la vista del polvo e interrogar a su creador

Códices de Najamadi

Aquí está el verdadero rubí real, la noble, brillante piedra roja de la que se ha dicho produce en las tinieblas un resplandor luminoso, que es un medicamento perfecto para todos los cuerpos, que transforma en oro puro a los metales, que deja atrás todas las enfermedades, angustias, penas y melancolías de los hombres

Fama fraeternitatis, primer texto rosacruz

Para Mario González Suárez

El pensamiento hermético tiene una larga y honorable tradición que se remonta, probablemente, a los orígenes de la humanidad. Así, como sugiere Many P. Hall en su libro Las enseñanzas secretas de todos los tiempos: “Se trata de la idea de que hay algo más allá de la realidad cotidiana; algo imperceptible en primera instancia para nuestros sentidos, pero que ocurre quizá en otras dimensiones o realidades” (Hall, p. 23).

Hacer aquí una historia del pensamiento hermético sería tarea imposible y llevaría varios tomos. Por ello, nos limitaremos a plantear algunas cuestiones generales. Desde los egipcios, Hermes Trimegisto, Zoroastro, los Vedas, etcétera, han llegado hasta nosotros textos fascinantes, pero en ocasiones algo crípticos. Posteriormente, tales textos han sido revisados por escritores como el Conde de Saint Germain, Eliphas Levi (autor del canónico Dogma y ritual de la alta magia), Papus o Madame Blavatsky, con su monumental Isis sin velo, o ya en el siglo XX, George Gurdjieff, con Relatos de Belcebú a sus hijos.

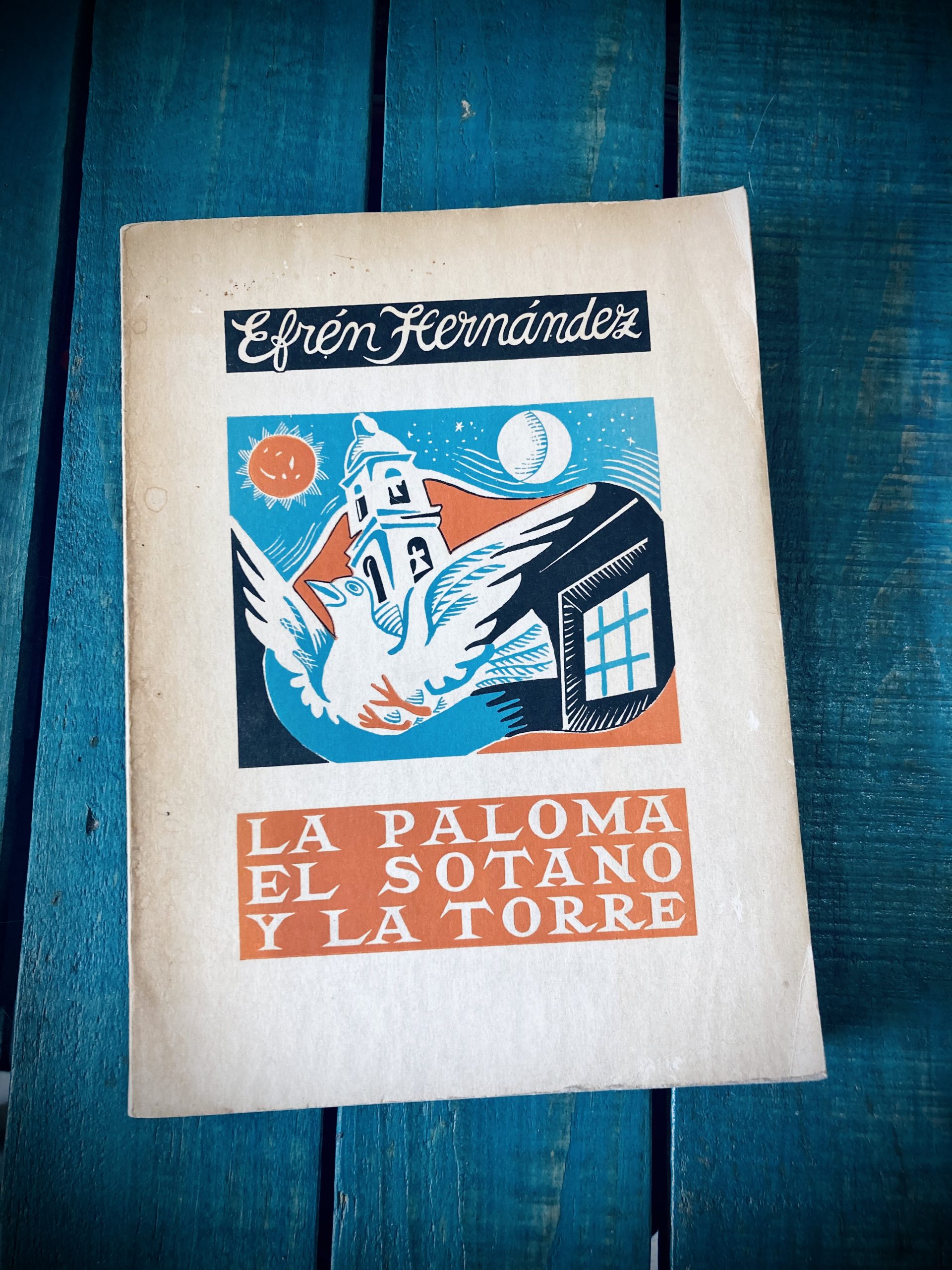

En todo caso, queremos concentrarnos aquí, especialmente, en la relación entre La paloma, el sótano y la torre y un misterioso texto del siglo XVI, llamado Las bodas alquímicas de Christian Rosacruz, considerada la biblia del movimiento Rosacruz (el cual es también un capítulo del rito masónico antiguo y aceptado, concretamente del 15 al 18).[1]

Hernández en la narrativa mexicana

La narrativa de Efrén Hernández ha recibido atención por parte de algunos cuantos estudiosos reconocidos; no tanta, naturalmente, como la dirigida a autores más conocidos de la narrativa mexicana. Algunos consideran a Hernández un “raro” que no se ajusta a los cánones establecidos. Otros lo perciben unido a autores de su generación como Francisco Tario o Amparo Dávila, por lo fantástico o extraño.

Un ejemplo es el texto de John S. Brushwood: Efrén Hernández y la innovación narrativa, en el cual se refiere más bien a los cuentos que a la novela objeto de nuestra atención. Un texto interesante es el de Alí Chumacero, en el cual prologa las obras completas de Hernández. Además, tenemos la apreciación de Christopher Domínguez Michael en su Antología de la narrativa mexicana del siglo XX, quien después de exponer la escasa atención crítica que ha suscitado Hernández, sugiere:

Con Hernández estamos otra vez cerca de Reyes (la máquina textual), de Torri (los seres desvalidos y su mirada irónica) y de Silva y Aceves (la inocencia como arma de la imaginación). Pero lo que en Reyes es relojería al margen de un tratado, en Torri perfecta conciencia de la función crítica de la prosa y en Silva y Aceves falsa obsolescencia, en Efrén Hernández es una sola realidad narrativa. Sintetizador secreto, Hernández absorbe tanto las intuiciones intelectuales del Ateneo como la prosa lírica de los Contemporáneos y el resultado es la primera obra que se acerca al medio siglo de manera definitiva (p. 562).

El comentario de Domíngez Michael es certero al situar a este narrador en el mapa de la narrativa mexicana. Sin embargo, hay un tema que no ha tenido la suficiente atención. Se trata del gnosticismo y el pensamiento hermético, los cuales están profundamente insertos en La paloma, el sótano y la torre. En apariencia, un relato de una familia en tiempo de la Revolución Mexicana que oculta otras intuiciones y referencias.

Estructura de la novela

Antes de explorar la parte iniciática de la novela, vamos a indagar brevemente la cuestión de la forma y la estructura. Esta novela se divide en seis partes. Comienza con “Preámbulo y premisas”. El narrador expone que “Muy engreído anduve de mí mismo durante mucho tiempo, no entendía ser santón de gabinete, recto de escaparate, moralista de feria”. Se dice también racionalista: “Entonces me querellé contra mi corazón; pero él ya estaba hecho a las facilidades, siempre se me quedaba atrás, y no hallé otro refugio que las borrosas nieblas del ensueño, el desvanecimiento, el desconocimiento, la represión y el olvido de lo que no me cumplía”. Esto, sugiere que lo ha hecho altivo y aislado. Prosigue haciendo un examen de conciencia de sí mismo usando metáforas como las del sótano y la torre, pero también la del águila. Posteriormente nos damos cuenta de que estamos en la época de la Revolución Mexicana y en un ambiente de provincia.

Cada una de las seis partes tiene una función de autodescubrimiento y ascenso de la realidad cotidiana hacia las esferas más altas de lo incognoscible, de una forma muy similar al personaje Cristian Rosacruz en Las bodas alquímicas de Cristian Rosecruz.[2]

La parte dos, “Máquina y preguntas”. Lo iniciático

¿Es posible establecer algún paralelismo entre Las bodas alquímicas de Cristian Rosencruz, y La paloma, el sótano y la torre? De entrada, consideremos que Las bodas alquímicas es el texto más importante para los rosacruces, pero tiene una historia misteriosa e interesante:

En 1616 aparecía en Estrasburgo una de las obras más relevantes de la literatura esotérica europea, “Las Bodas Químicas de Cristian Rosacruz”. Advirtamos, antes que nada, que en la época “químico” era sinónimo de “alquímico”, por lo cual podemos hablar aquí de unas “Bodas Alquímicas”, e incluso considerar este libro como un tratado de alquimia. Pero “Las Bodas Alquímicas de Cristian Rosacruz” son algo más que un simple tratado hermético, se trata de una obra multidimensional, en la que las nociones corrientes de espacio y tiempo se encuentran trascendidas desde las primeras líneas. La trama tiene lugar en un espacio y en un tiempo reales, pero distintos a los que normalmente conocemos. Se desarrolla en el sugestivo plano del símbolo, que está en un nivel de conciencia superior al nuestro, y no inferior, como creen algunos psicólogos.

Lo alquímico está presente tanto en Las bodas como en la novela de Hernández, aunque con ligeras variaciones. Se podría sugerir que empezaran de la misma forma, aunque en distintos escenarios. Cristian Rosencruz se encuentra rezando poco antes de pascua y meditando en todos los misterios y bellezas que el creador ha puesto sobre la tierra, cuando le asalta una visión beatífica. Por su parte, la novela de Hernández comienza así:

Cuando la inteligencia es ágil, fina, sagaz, escurridiza; y puesto al lado opuesto, el corazón yace pesado, gordo, cegato, obtuso; digo, cuando la inteligencia sabe medio atisbar las cumbres y medio hurgar las sendas por donde se va a las cumbres, y el corazón no ayuda, no responde, ama sólo su lecho, sus golosinas y su comodidad, se engendra un desvalor, un hambre oculta, un amargor guardado. He aquí el origen del desvanecimiento, la altivez, la soberbia. Y sólo porque en ilusión e imaginando, se sabe discernir, llega a tomarse el infecundo y fraccionario pensar el bien, en lugar del substancioso e integral, vivir el bien, o sea el sutil ingenio, por la iluminada, auténtica, profunda, verdadera inteligencia.

Veamos ahora el inicio de “Las bodas alquímicas”, la narración del viaje de siete días en busca de la gnosis:

De pronto sentí que me tocaban en la espalda: me asusté tanto que, aunque al mismo tiempo sintiera un gozo como no puede conocer la flaqueza humana sino en parecidas circunstancias, no me atreví a volverme. Acabé, sin embargo, volviéndome, pues continuaban tirando de mis ropas reiteradamente, vi una mujer de extraordinaria belleza cubierta con un vestido azul delicadamente tachonado de estrellas de oro, como el cielo. En su mano derecha llevaba una trompeta de oro en la que pude leer un nombre que luego me prohibieron revelar; en su mano izquierda apretaba un voluminoso paquete de cartas, escritas en todas las lenguas que, como supe después, debía distribuir en todos los países. Tenía unas grandes y hermosas alas cubiertas de ojos; con ellas volaba más rápido que el águila. Hubiera podido ver más cosas, pero como no se quedó junto a mí, sino muy poco tiempo, y como yo estaba aún aterrorizado y maravillado, no me fijé en nada más. Cuando me giré, buscó en su paquete de cartas y depositó una sobre mi mesa haciendo una profunda reverencia; después me abandonó sin pronunciar palabra. Al alzar el vuelo tocó su trompeta con tanta fuerza que resonó por toda la montaña y yo mismo fui incapaz de escuchar mi propia voz durante casi un cuarto de hora.

Tenemos el inicio de la trasmutación alquímica que va a experimentar el personaje a lo largo de la narración y en ambas narraciones (pues a fin de cuentas Las bodas alquímicas es también una suerte de narración mística que cuenta las aventuras del espíritu por las regiones siderales) se percibe la necesidad de algo más allá de lo evidente, una percepción que nos eleve de la vulgar materia hacia los rincones más altos del alma. El narrador de La paloma, el sótano y la torre expresa, en este primer párrafo, que “esto es, poco más o menos, lo que ha venido a acontecerme a mí”. A continuación, en el tercer párrafo, explica su situación anterior en una familia mexicana de la época revolucionaria.

Otra cuestión importante es el por qué se llama La paloma, el sótano y la torre. ¿Son acaso símbolos alquímicos o referencias a elementos herméticos presentes en algún texto desconocido?

El segundo capítulo, “Máquina y preguntas”, nos adentra aún más en la vida cotidiana del narrador. Vemos su relación “secreta” con su tía Andrea y descubrimos que utiliza el sexo para salir de sí mismo, explorando mundos que están más allá de su aburrida cotidianeidad en una familia de clase media sumamente represiva y cerrada a cualquier tipo de experiencia. Esto podría sugerir otro fragmento de las bodas:

Apenas me hube dormido, me pareció estar acostado en una torre sombría junto a una multitud de otros hombres; en ella, atados a pesadas cadenas, bullíamos como abejas sin luz, incluso sin el menor resplandor, lo que agravaba más nuestra aflicción. Ninguno de nosotros podía ver nada y, no obstante, oía a mis compañeros que se peleaban continuamente los unos con los otros porque la cadena de uno era quizás un poco más ligera que la de otro, sin considerar que no había razón para despreciarse, pues todos no éramos sino pobres idiotas.

El tercer capítulo se titula “Semblanza idealizada” y pareciera cambiar de ubicación. Se trata de una hija que vela a su padre muerto y, por momentos, desea haber sido ella y no el padre quien falleciera. Pero no se pone de acuerdo, pues piensa constantemente que podría haber habido diferentes escenarios. Esto podemos verlo como algo muy común en los seres humanos que no han alcanzado un alto grado espiritual y no comprenden que no existe algo así como un “yo unificado” sino que somos múltiples seres a lo largo del día. Sin contar que se pelean, discuten y querellan con otros seres semejantes e igual de poco espirituales.

La parte cuatro, “Crisis y cristalización” pone en escena a un sujeto llamado Fulán, de quien se dice:

Y Fulán, como tú y como yo, sino que muy largamente más, es ávido del espectáculo del mundo, se interesa por todo. Enumeremos: se interesa por la luz del sol, por los tácitos mensajes que recorren el mundo aprovechando los sueños de la noche, por los adelantos a que va ascendiendo la civilización, por los récords humanos, por el saber antiguo, por las teorías modernas, por lo que ocurre aquí, por lo que allá acaece, por la cercana gente, por los lejanos pueblos, por el drama del átomo y por las ágiles, inconmensurables, serenas evoluciones del universo entero. Oh, mundo, oh, mundo, o, mundo, oh maravilloso mundo. Ni los ojos se cansan de ver ni los oídos de oír.

¿No es este un sujeto que busca la gnosis? ¿Trascender sus humanas y terrenales limitaciones? ¿Conocer otros mundos? ¿Ir más allá de las humanas limitaciones? Fuge, además, como maestro y guía del narrador

El resto del capítulo alterna entre el ensayo y la narración para mostrarnos las peculiaridades de Fulán. Se muestra a un ser que al mismo tiempo es insatisfecho pero que es profundamente idealista. Este ideal podría relacionarse con el de Jung en El libro rojo: “En alguna parte, alguna vez, hubo una flor, una piedra, un cristal; una reina, un rey, un palacio; un Amado y una Amada, hace mucho, sobre el mar, en una isla, hace cinco mil años… Es el amor, es la flor mística del Alma, es el centro, es el Sí mismo”.

Esta añoranza de algo trascendente, más allá de nuestros sueños más locos, parece también contribuir a la construcción narrativa de La paloma, el sótano y la torre.

Conclusiones

¿Qué podemos concluir tras este análisis de las relaciones entre la novela de Hernández y la tradición gnóstica?

De entrada, en este intento de desentrañar la clave hermenéutica (o hermética) del texto, descubrimos sus referencias indirectas a diversos textos gnósticos y de filosofía hermética. El personaje narra en primera persona su esfuerzo por trascender su realidad cotidiana, en la cual no se siente satisfecho, realizando varias acciones tendientes a elevar su espíritu. En su intento por ascender conoce a Fulán, quien le mostrará otra realidad más pura y más hermosa que aquella en la que está atrapado en un pueblo de provincias con una familia muy terrenal. Además de sus habituales ensoñaciones, el personaje utiliza el sexo como una forma de escapar a la insoportable realidad terrenal.

Como sea, este sólo es un breve acercamiento hermético a la novela de Hernández. Considero que aún hay mucho por explorar y descubrir en esta novela poliédrica y compleja no tanto por su historia y estructura sino por sus referencias místicas y ocultas.

*

* Egresado del Diplomado Realidad y revelación. Una visión de la literatura mexicana -realizado por Literaria Centro Mexicano de Escritores con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura federal.

[1] Reconocido en 1787 y plenamente aceptado en 1804, tenemos, en el Rito Escocés Antiguo y Aceptado de la Masonería, el grado 18, llamado “Soberano Príncipe Masón de Rosa-Cruz, Caballero del Águila y del Pelícano”. Según algunos autores, al ir desarrollándose y adquiriendo poder la Masonería, los miembros de los grupos rosacruces fueron entrando en ella, y con ellos, se introdujeron sus ritos y su simbolismo. El grado de “Caballero Rosa-Cruz” fue introducido por el Barón de Tschoudy, famoso por sus conocimientos relativos al hermetismo, más o menos hacia 1765.

[2] Las “Bodas Alquímicas” comienzan una noche en la que Cristian Rosacruz está sentado ante su mesa, después de realizar sus oraciones. El mismo texto nos indica en qué época del año ocurre esto: en primavera. Esta escena tiene su contrapartida en la carta No. 1 del Tarot, “Le Bateleur” o “El Mago”. Éste está también tras una mesa. El color verde del interior de su sombrero y de un arbusto que se ve entre sus piernas (lo que está arriba es como lo que está abajo), evocan también el verdor primaveral. El sombrero en cuestión, que más parece un recipiente, parece indicar que el Mago está recogiendo la virtud de la primavera, que le permitirá comenzar su trabajo. Notemos que en la mesa del Tarot hay exactamente doce objetos, el número de los apóstoles que asistieron a la Santa Cena y el de los signos del Zodíaco. Esta primera carta se interpreta en cartomancia como el principio de algo, denotando las ideas de originalidad, de creatividad. Se trata del comienzo de la Obra de la Creación, que ha de restituir al hombre a su origen divino. La obra que ha de realizarse, el viaje que ha de emprenderse o el libro que es preciso abrir y leer es, en el fondo, lo mismo: aquello que conduce a la celebración de las Bodas Reales (Juli Peradejordi en la introducción al libro) ¿Es posible encontrar referencias al tarot en la novela de Hernández? Habría que buscarlas .