Ada Iglesias*

La paloma, el sótano y la torre (1949) de Efrén Hernández se erige como un particular ejemplo de subjetividad en la novela mexicana de mediados del siglo XX. El viaje narrativo oscila entre la confesión y la enunciación simbólica, lo que le permite a Hernández articular una estética del inconsciente donde la sexualidad, la memoria y los topoi arquitectónicos (paloma / sótano / torre) son los núcleos de un mapa de la psique. Este artículo propone una lectura desde la perspectiva filosófica, así como también una revisión del simbolismo esotérico, en aras de analizar una obra que rehúye del realismo social de la novela de la Revolución y opta por una poética de la conciencia que interpela la identidad mexicana desde lo íntimo y lo secreto.

Efrén Hernández (1904–1958) ha sido considerado por la crítica como un autor singular, a menudo marginal respecto a los parámetros estéticos de la literatura mexicana del siglo XX, no por la carencia de talento, sino por haber transitado rutas poco habituales dentro del canon literario. Para Conaculta fue el cuentista “más extraño” de la literatura mexicana, a la vez que Octavio Paz lo elogió como un “original” cuya prosa “desciende a los orígenes de las cosas”. El crítico Emmanuel Carballo, por su parte, lo coloca junto a figuras como Julio Torri, Juan José Arreola, Juan Rulfo y Carlos Fuentes, aunque reconoce que Hernández formaba parte de un círculo discreto, casi subterráneo, de escritores cuya obra, si bien valorada en ciertos ámbitos, fue escasamente difundida (Conaculta, 2011).

La paloma, el sótano y la torre representó en su momento una propuesta estética desafiante: una novela que priorizaba la reflexión y simbolización psíquica por encima de la narrativa histórica o social dominante en su tiempo. La dicha marginalidad no se debe únicamente al mercado editorial, sino que se ha visto reforzada por su propio estilo, a saber, introspectivo, fragmentario y poco complaciente con las convenciones narrativas dominantes, lo que hizo de Hernández un autor singular, aunque difícil de clasificar.

Aunque su recepción crítica ha sido desigual y diversa, el interés contemporáneo por su obra ha crecido en las últimas décadas y ha revalorizado su singularidad de narrador que explora las fisuras de la conciencia y la memoria. Esta reapropiación permite valorar la novela como un caso paradigmático de la literatura mexicana de la introspección.

La historia está narrada por Catito, alter ego de Hernández, figura que combina la confesión íntima con la distancia de un narrador que analiza su propio devenir. Esta doble posición de testigo y analista, es esencial para la configuración de una poética de la conciencia, ya que el personaje no sólo relata acontecimientos, sino que explora las resonancias subjetivas que esos hechos activan. Actúa, pues, como un “autoscopio” que mira su pasado y, al mirarlo, transforma lo real en símbolo.

Leer a Hernández es adentrarnos en distintos universos filosóficos, mientras su obra nos lleva, primero, a la psicología analítica de C. G. Jung (1968), para quien contar la propia historia y revivir las imágenes del pasado resulta esencial en el camino hacia la individuación. Se entiende por tal, el proceso mediante el cual un sujeto alcanza su plenitud psíquica al integrar lo consciente y lo inconsciente en una unidad dinámica.

Por otra parte, el texto nos transporta a la teoría freudiana de lo reprimido (Das Verdrängte), con deseos infantiles y sexualidad que se manifiestan simbólicamente, permitiendo que el sujeto exprese aquello que la conciencia no acepta. De tal manera, la figura de la tía Lina y las tensiones eróticas que atraviesan el relato, hacen un guiño a lo reprimido, mecanismo por lo demás esencial en la dinámica del inconsciente, según Freud (1920). El narrador lo expresa con insistencia obsesiva en una de sus evocaciones: “Entre mí, yo seguía: Repegadito a ella, ¡Señor! Repegadito a ella, ¡Señor! Repegadito a ella, ¡Señor! Repegadito a ella, ¡Señor!”, donde la repetición revela la fuerza pulsional del deseo reprimido que pugna por salir a la superficie del relato.

En otro orden, la voz confesional de Catito se asimila a una dramatización literaria, en la que la narración no sólo registra hechos, sino que explora imágenes oníricas, recuerdos fragmentados y tensiones internas que afloran desde el inconsciente. Es por ello que, cuando el protagonista desciende al sótano o contempla la torre, el relato trasciende el nivel anecdótico y se transforma en un laboratorio simbólico de individuación, donde cada imagen es metáfora de una búsqueda interior que intenta reconciliar lo reprimido con la conciencia mediante una experiencia, a la vez, íntima y universal.

Estos símbolos, lejos de ser meros elementos arquitectónicos, remiten a lo que Jung llamó imágenes primordiales (1968), que no son más que referentes que emergen del inconsciente colectivo y ofrecen al individuo mapas psíquicos que lo orientan en su travesía interior. Este principio se ilustra en la reflexión del protagonista: “Tuviera yo un corazón tan encendido como despabilada es mi inteligencia, o una inteligencia tan cerrada como los breñales de mi corazón, en paz quedáramos, tal para cual serían, y, mal o bien, por sótanos, por entresuelos o por torres…” (p. XX), donde cada espacio simboliza un nivel de su vida interior y de su conciencia.

Así, el sótano se convierte en lo reprimido y lo inconsciente; la torre en la aspiración espiritual y la soledad del ascenso; y la paloma en la mediación afectiva y trascendente. En conjunto, estos símbolos articulan una topografía del alma que manifiesta la tensión entre lo oculto y lo elevado, entre el peso de la memoria y la utopía de la conciencia.

En este sentido, el relato de Catito no se limita a la confesión íntima ni a la descripción de hechos cotidianos, más bien constituye una poética de la individuación, en la cual el inconsciente se manifiesta en imágenes simbólicas que guían tanto la constitución como la fractura del sujeto. Los tres elementos titulares no son meros objetos, sino puntos cardinales de una cartografía mental:

- La paloma: símbolo ambivalente de libertad, mensajería y fragilidad; porta la dimensión afectiva y el anhelo de trascendencia.

- El sótano: lo soterrado, lo inconsciente, el depósito de aquello que la cultura y la familia han reprimido; lugar de heridas y de sombras que condicionan la subjetividad.

- La torre: aspiración hacia lo alto, iluminación y aislamiento; espacio vertical que señala el acceso (o la tentación) de la revelación, pero también la soledad del sujeto que asciende.

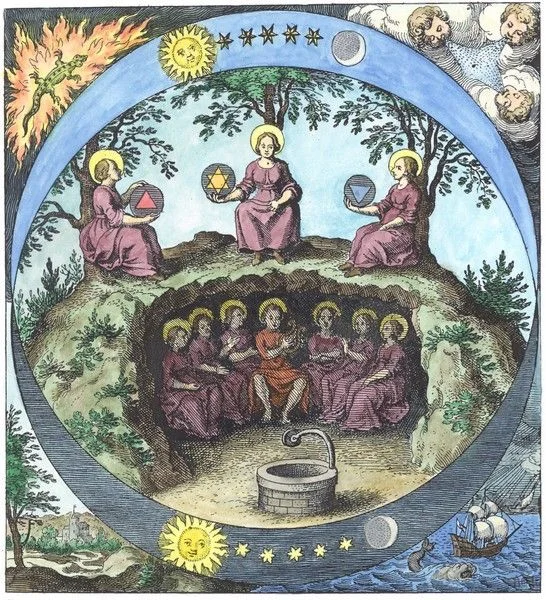

Este triángulo alegórico articula la tensión entre lo enterrado y lo elevado, entre el peso de la memoria y la utopía de la conciencia; el texto despliega una dialéctica que navega entre el refugio y el impulso trascendental, y que remite a tradiciones metafóricas con una larga historia en la cultura occidental (alquimia, gnosticismo, imágenes junguianas). Los estudios críticos han insistido en la carga simbólica de estos motivos y en su función como operadores de sentido en la novela.

Asimismo, en el texto, la sexualidad no se limita a su dimensión corporal, sino que se manifiesta, más bien, como imagen y rito de paso. El deseo se convierte en el “ábrete sésamo” a las innombrables profundidades del ser. La experiencia erótica devela la oportunidad para el encuentro con lo otro dentro de uno mismo y para el florecimiento de símbolos que orientan la travesía psíquica.

De igual manera, Hernández dialoga con la poética de la memoria involuntaria de Marcel Proust (1913 – 1927), referente incuestionable al leer sus recuerdos de infancia, la casa de su abuela, el sótano y las voces familiares, que no se evocan linealmente toda vez que operan a través de saltos temporales, rememoraciones y condensaciones sensoriales. Éstas: olores, texturas y espacios, reconfiguran el tiempo narrativo como un entramado de resonancias que plantea la temporalidad del relato en tanto lapso cíclico y reiterativo, más allá de su progresión lineal. Como señala el propio narrador: “No siempre es dable rastrear ni se consigue aprender siempre las conexiones que puede haber entre la aparición de ciertos recuerdos y la situación o condiciones en medio de las cuales aparecen”.

La evocación proustiana, al igual que en Hernández, señala que la memoria no es mera reconstrucción factual, sino una experiencia estética y afectiva que resignifica el pasado desde el presente. Para ello, el autor rompe con la linealidad narrativa con vistas a lograr una estructura fragmentaria que reproduce formalmente el funcionamiento de la memoria, a la vez que se vale de asociaciones, repeticiones y metamorfosis del recuerdo. Aflora, pues, la simbiosis con la tradición de la memoria involuntaria proustiana, que convierte un sabor, un olor o un espacio doméstico en detonantes de una temporalidad subjetiva, más allá de la cronología factual.

Esa disposición formal coadyuva al proyecto vital de la novela de visibilizar el funcionamiento interno del sujeto. De tal manera que, la memoria, la imaginación y el deseo, se entrelazan para generar un mapa de la experiencia donde pasado y presente cohabitan, a la vez que fracturan la lógica realista convencional.

A lo largo de sus páginas, se exhibe una tensión permanente entre ternura y violencia, a través de escenas de proximidad afectiva que coexisten con actos de agresión subjetiva u objetiva. La ruta hacia el conocimiento aparece definida por la sexualidad, pero también determina un escenario de contracción y conflicto mediante jerarquías y humillaciones. No se idealiza la experiencia erótica, más bien se problematiza, mediante la exposición de sus dimensiones de poder, dependencia y culpa.

Nos adentramos entonces en la propuesta de Georges Bataille (1957), quien define el erotismo como una experiencia de transgresión, es decir, como el cruce deliberado de los límites impuestos por la moral, la religión o la sociedad. En este sentido, el deseo inevitablemente roza la violencia y la disolución de las fronteras sociales y subjetivas.

La novela ilustra esta concepción, por ejemplo, cuando Hernández escribe: “En seguida, y no por aflojamiento de la tensión de su espíritu, mas porque el cuerpo es carne y la carne es débil, desde que alcanzó un punto de celeridad que llamaremos máximo, porque de allí no pasó, se sostuvo un poco en la violencia de sus movimientos, y empezó a descender, también por grados”). Por tanto, la tensión que la obra exhibe, entre ternura y violencia en las escenas voluptuosas, encuentra eco en esta concepción batailleana de lo erótico, que se vuelve al mismo tiempo un espacio de unión afectiva y de ruptura que amenaza con desbordar al sujeto.

Estamos, de hecho, en presencia de una novela que rehúye la crónica directa de la Revolución Mexicana, no obstante, el contexto histórico permea la atmósfera narrativa, que se manifiesta a través del desplazamiento, el refugio y la fractura social, como efectos palpables que condicionan las relaciones familiares y la psicología de los personajes. De manera que el conflicto histórico es inevitablemente un telón que presiona por detrás, generando condiciones de encierro y de emergencia afectiva que sirven como detonantes para la exploración íntima.

Definitivamente, Hernández se distancia del relato épico-revolucionario al subrayar las consecuencias íntimas de una historia en la que la violencia social se refracta en la vida doméstica y la memoria colectiva aparece como un reservorio de heridas que el narrador intenta decodificar.

A nivel estructural, su estilo se define por una economía del lenguaje, combinada con una densidad simbólica, para articular una novela de frases cortas, imágenes condensadas y una poética de la elipsis. Parecería que el discurso brota de un manantial interior donde el peso de la palabra reside en su capacidad de nombrar lo inefable. El ahorro verbal obliga al lector a suplir, en el espacio de la lectura, los pliegues posibles del significado, con lo cual la obra se vuelve participativa e interactiva, con un interlocutor activo que se ve compelido a completar, interpretar y soñar para suplir las carencias.

A modo de conclusión, cabe subrayar que Hernández se inscribe en una genealogía alternativa de la narrativa mexicana en la que la introspección, la experimentación formal y la subjetividad desplazan el peso del relato histórico tradicional. Su obra no sólo funda una literatura de la conciencia, sino que convierte la narrativa en un verdadero laboratorio de la subjetividad en diálogo con tradiciones filosóficas y estéticas europeas como las de Freud, Jung, Proust o Bataille.

Al no ajustarse al canon revolucionario, La paloma, el sótano y la torre se presenta como un experimento radical de subjetividad, anticipando discusiones contemporáneas sobre memoria, erotismo y simbolismo en la narrativa mexicana y estableciendo un puente entre pasado y presente. Redescubrir la novela implica reconocer que, más allá de su marginalidad editorial, Hernández ofreció una vía singular y pionera: una literatura capaz de explorar los abismos de la experiencia humana y de ampliar los horizontes de la novela mexicana.

*

* Egresada del Diplomado Realidad y revelación. Una visión de la literatura mexicana -realizado por Literaria Centro Mexicano de Escritores con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura federal.

Bibliografía

-Bataille, G. (1957). L’Érotisme. Paris: Les Éditions de Minuit.

-Conaculta. (2011, 31 de agosto). Efrén Hernández, el autor revalorado de la literatura mexicana. Secretaría de Cultura. Recuperado de https://www.cultura.gob.mx/noticias/libros-revistas-y-literatura/10989-efren-hernandez-el-autor-revalorado-de-la-literatura-mexicana.html

-Deleuze, G. (1964). Proust et les signes. Paris: Presses Universitaires de France.

-Freud, S. (1920). Beyond the Pleasure Principle. Vienna: International Psycho-Analytical Press.

-Jung, C. G. (1968). Psychology and Alchemy. Princeton, NJ: Princeton University Press.

-Proust, M. (1913–1927). À la recherche du temps perdu. Paris: Gallimard.