David A. Sida Medina*

A propósito de la cinta Que viva México, del director ruso Serguéi Eisenstein, mucho se ha escrito de las peripecias que impidieron al cineasta concluir el proyecto, de la participación de artistas mexicanos en la misma y de cómo aquél buscaba reflejar el México profundo, ese que permea a borbotones en Juan Rulfo y que Guillermo Bonfil vuelve explícito.

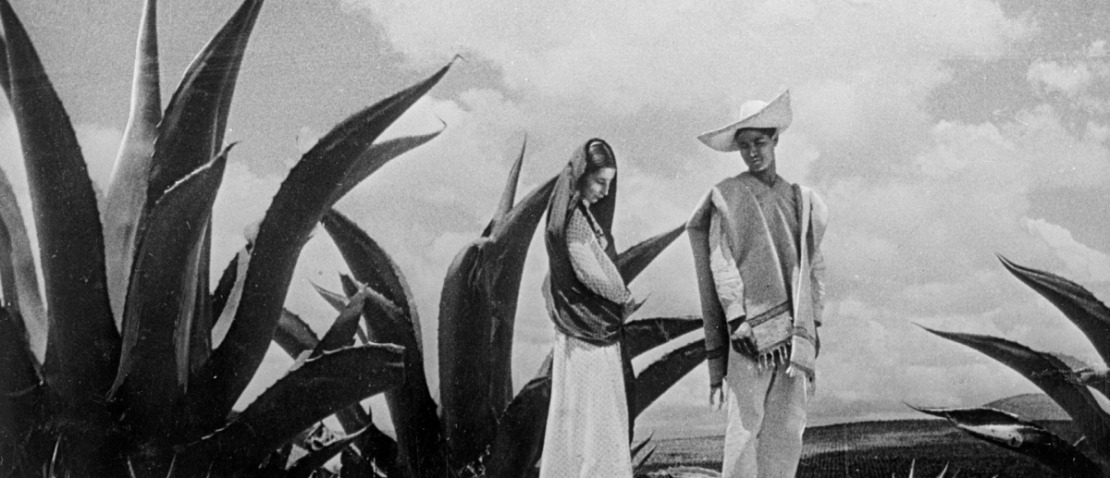

Entre los episodios llevados a buen término, dicha intención es particularmente notoria en Maguey, que irrumpe heterogéneo en el ensueño romántico de las primeras secuencias, pobladas de música, palmeras y rituales. “México es tierno y lírico, pero también cruel”, advierte la voz de Grigory Alexandrov, mientras atestiguamos la vejación de una mujer indígena por un hacendado de mostacho y el frustrado levantamiento que encabeza el prometido de la joven, todo ello frente a la mirada displicente de un retrato de Porfirio Díaz.

Dos cosas llaman la atención sobre el episodio: la Época de oro del cine mexicano estaba apenas por nacer, por lo que el proyecto posrevolucionario de identidad nacional aún no estaba consolidado, es decir, Eisenstein y su equipo no tuvieron como insumo para el guion fuentes cinematográficas. En segundo lugar, aflora una de las contradicciones del esfuerzo doctrinario de la Revolución mexicana en el imaginario nacional: la figura que cada año recreamos en las fiestas patrias está más cercana al hacendado de sombrero charro y bigote (ese cantor de las películas rancheras, heredero de los privilegios del régimen de Díaz) y mucho menos al joven cobrizo de pantalones de manta (Acotación: A decir de Alexandrov, el episodio tenía como intención mostrar un contraste entre el México esclavizado y el México posrevolucionario –como si fueran términos excluyentes–, “un México dividido en facciones, pero unido gracias a la revolución triunfante”).

Resulta pertinente parafrasear a Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad, a propósito de que el período que siguió a la guerra civil fue una etapa reflexiva en que el mexicano se interrogaba a sí mismo. Pero no todos, decía, sino un grupo reducido, aquéllos que tienen conciencia de su ser en tanto que mexicanos, antes de aclarar que en el espacio geográfico conviven diferentes niveles históricos. Independientemente de que la aclaración lleve una connotación de civilización (el filme plantea una cuestión similar), a Paz se le puede cuestionar el insinuar que sólo los individuos en niveles históricos ulteriores puedan ser capaces de una reflexión semejante. Es decir, veda la posibilidad de que la reflexión misma conduzca a una negación de una mexicanidad concedida a priori por una instancia con semejante prerrogativa.

Volviendo a Eisenstein, debo decir que su ojo romantizador no sólo convierte la película en una estampa de paisajes, música, flora, fauna y fenotipos del México mesoamericano. En lo personal, revive una percepción que como norestense he formado después de haber vivido durante algunos años en diferentes ciudades del país. Esto es, que existe una hegemonía de aquello a lo que cabe llamar “lo mexicano”, que excluye o subordina lo ajeno al canon y que es incluso alimentado por percepciones externas. Así, al menos para la mexicanidad que se importa y consume desde los Estados Unidos, el mariachi ha cedido el paso a la banda, y el guadalupanismo, al culto a la Santa Muerte, mientras que el tequila y lo azteca esperan su turno.

Desde luego, para que esto aconteciera, debimos vivir décadas bajo el yugo de la geopolítica vasconcelense, paradigma arbitrario sobre quién era el proveedor-autoconsumidor de cultura y quién era el bárbaro carnívoro impermeable a la misma. Para nuestra mala fortuna, no tuvimos un Jenofonte regio (ni siquiera Alfonso Reyes) que retara esa dicotomía, y hasta hace apenas una década la frontera se evidenciaba en la improbabilidad de encontrar en Monterrey un local que ofreciera pozole o chilaquiles, si consideramos la gastronomía como indicador de penetración cultural. Ni qué decir de la música: sólo recientemente las nuevas generaciones regias sucumben al latinismo globalizante de la salsa, gusto importado desde la capital, o aceptan otras cumbias que no sean las norteñas o colombianas.

Paréntesis: en un ensayo de la colección Nuevo León en el siglo XX, José Emilio Amores, no sin cierto resabio ideológico, desmiente la oposición entre norte y cultura. Para Amores, lo que ocurre es que el Norte es una cultura aparte, no reducible a la del centro (aclaración de corte kuhniano): es la cultura del pionero que tiene que vérselas consigo mismo y construirse un patrimonio en tierra infértil. Desde luego, no es difícil detectar cierta exaltación de los valores del puritanismo anglosajón. En la misma colección, Vicente Sánchez Munguía dirá que el empresariado regio, suspicaz a las políticas populistas del régimen posrevolucionario, ha sido clave en oponerle la difusión de los valores de la libre empresa, apoyado por la jerarquía católica.

Como quiera que sea, aquella sucesión de la que se habló más arriba sobre el concepto de “lo mexicano” ha sido poco menos que espontánea, debida en mayor parte a cambios políticos y económicos. Ya librada de esa encomienda de identidad nacional del régimen –en improbable connubio con las autoridades eclesiásticas–, la sucesión aparece ahora sometida a la lógica del mercado y a los nuevos poderes fácticos, narcocultura y Hollywood incluidos. Para muestra, un botón: durante mi paso por la educación pública y mi vida profesional en Monterrey jamás vi un altar de muertos ni convocatorias ad hoc. Sólo después de la cinta Spectre, con su fantasioso desfile de Día de Muertos, o de la multiaclamada Coco, el entusiasmo por la festividad se extendió más allá del centro y sur del país. En el sentido inverso, el fenómeno de la banda se ha esparcido en todo el Pacífico hasta el sur y centro, como distintivo de una cultura que ha puesto a México en los ojos del mundo a través de las plataformas de streaming y de premios a la música regional mexicana en Estados Unidos.

De manera que asistimos a una especie de cuestionamiento involuntario del paradigma (o prejuicio) de Vasconcelos sobre el monopolio de la cultura, y por ser involuntario, dicho cuestionamiento lejos está de ser un acto de venganza. A este respecto, dudo que se trate de un desplazamiento definitivo más que de una tensión heraclitiana entre centro y periferia. Después de todo, si la intención de Eisenstein y Alexandrov era mostrar a un México unido gracias a la Revolución, es menester recordar que la misma fue obra de caudillos del norte. Ante lo que debemos estar en guardia, si cabe el aspecto normativo, es a la pregunta sobre quién decide qué es lo mexicano y con qué fines.

***

*Escritor egresado del diplomado en escritura de Literaria Centro Mexicano de Escritores.